Lepetitscientifique

Revue scientifique

Hibernation des marmottes

Introduction

Durant l’hibernation, les animaux ralentissent leur métabolisme jusqu’à des niveaux très bas, abaissant au fur et à mesure leur température et leur respiration tout en puisant puisant dans les réserves de graisse du corps qui ont été stockées pendant les mois d’activités. Cependant d’après les spécialistes, les animaux qui hibernent ne sont que les animaux à sang chaud capable d’adapter leur température à celle de l’environnement.

Les marmottes font partie de ces êtres vivant qui hibernent. Elles forment un genre de mammifère de l’ordre des rongeurs divisés en 14 espèces différentes éparpillées un peu partout sur la surface de la Terre.

Marmotte de l'île de Vancouver

Origine récente ou ancestrale ?

La première hypothèse émise, quant à l’apparition de la faculté d’hiberner, est que celle-ci serait apparue spontanément chez différentes espèces. Il y aurait ensuite eu une sélection naturelle. Selon cette première théorie, l’observation de ces caractéristiques sur des groupes plus ou moins proches devrait être du un phénomène de « convergence ». Mais cela est peu probable vu la diversité des lignées de mammifères où il y la présence d’espèces qui hibernent. Effectivement on peut trouver des espèces hibernantes quasiment sur toute la surface du globe surtout chez les espèces de petites tailles. Ainsi tous les animaux qui possèdent cette faculté ont une masse de l’ordre de quelques kilogrammes. Par exemple l’espèce hibernante qui à la masse la plus importante est la marmotte. N'oublions pas que l'ours n'est pas un hibernant "classique" comme nous l'avons vu précédemment. En effet, celui-ci ne régule pas sa température sur la température extérieure, c'est donc principalement pour cela qu'il n'hiberne pas. En plus de ce premier argument, dans un même groupe, certains genres ou même espèces hibernent mais pas d’autres. C’est le cas par exemple du spermophile européen qui possède la capacité hiberner mais pas l'écureuil roux de nos parcs qui se trouve

être son cousin. De plus cette adaptation est trop récente par rapport à la complexité et aux quantités de mutations requises. On peut donc sous-entendre que les deux pourraient le faire mais que l’un en est empêché pour telle ou telle raison.

La seconde hypothèse qui décrédibilise la première est qu’un ancêtre commun à toutes les espèces hibernantes ait développé cette faculté. Donc selon les scientifiques, l’hibernation d’origine ancestrale serait la plus vraisemblable. Une preuve apportée par l’équipe du docteur N.Kondo appuie cette théorie. Il s’agit du gène de la protéine HP25 qui est celui du contrôle de l’hibernation. Il est présent dans plusieurs familles d’écureuil hibernant ainsi que chez une espèce voisine arboricole non hibernante. Le gène de ce dernier fut désactivé par une mutation.

Déroulement

Lors de l’hiver, la production végétale gèle. Or, nous savons que les marmottes sont des herbivores. Ainsi, à l'arrivée de l'hiver, celles-ci se retrouvent dans l'incapacité de subvenir à leurs besoins alimentaires. À noter l’entrée en hibernation est plus précoce lorsque la marmotte se trouve au nord ou en altitude. Par conséquent, elle fait des réserves pour survivre et elle réduit ses dépenses en attendant le retour de la végétation. Cependant ce long épisode de torpeur est ponctué de réveils spontanés qui représentent 80% de son utilisation d’énergie. Elle vit au ralenti pendant cette période, pour se réveiller au printemps et profiter de la belle saison avec les nouveaux arrivants. Pendant l'hibernation de la marmotte les battements cardiaques diminue ainsi que les mouvements respiratoires qui sont à peine perceptibles.

Marmotte en état d'hibernation

Economie d'énergie

La première solution utilisée par la marmotte pour hiberner est la baisse de température de son organisme. On parle ici de la chute d’une trentaine de degrés. Sa température interne peut donc descendre jusque environ 5°C. La marmotte se met aussi en boule, ce qui favorise la perte de chaleur. Le corps réagit durant cette épisode tel un thermostat. Lorsque l’animal est sur le point de passer en dessous de sa température minimale de l'hibernant, la production de chaleur est mise en route. C’est l’aire préoptique de l’hypothalamus qui s’occupe de cela. Sa température interne est donc augmentée et elle évite les risques de gel. Après cette baisse de la température la marmotte bénéficie de l’effet permettant de diminuer le nombre de réactions enzymatique grâce à la température qui passe de 37 à 5°C. Il s’agit là de l’effet Van t’Hoff-Arrhénius. Ces réactions sont diminué par facteur allant de 2.2 à 2.3. Cette loi s’applique sur l’organisme tout entier.

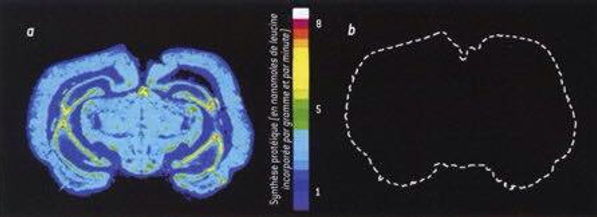

Cependant les réveils, qui sont obligatoires font toujours obstacles et l'animal doit trouver d'autres solutions. C’est là qu’intervient la dépression métabolique. Les dépenses énergétique doivent donc être encore plus faibles que ce que prévois l’effet Van t’Hoff-Arrhénius. Ainsi même si tout les facteurs d’économie d’énergie ne sont pas tous découverts on arrive à un facteur de réduction allant de 20 à 100. Un exemple de dépression métabolique est la synthèse protéique. Elle représente à peu près 20% de la dépense d’énergie du cerveau en euthermie. Mais en hibernation cette synthèse n’existe quasiment pas elle est divisé par un facteur dépassant 100.

Ce document représente la synthèse protéique d’un spermophile en euthermie (état d'un animal en dehors des périodes de torpeur) à gauche et en hibernation à droite. Celle ci est mesurée grâce à l’ajout de leucines radioactives dans les protéines

Les réveils

Ces épisodes de torpeur ne sont jamais continus. Ils sont interrompus par des réveils périodiques. Ces épisodes de torpeur durent quelque jours chez la marmotte. En effet au début et à la fin de l’hiver les sommeils sont très courts et la température centrale subit un abaissement moins important. Alors qu’au milieu ils sont bien plus longs et la température centrale baisse plus. Cependant ces réveils ne vont jamais au dessus de 48h. On sait aussi que 85 à 90 % de la consommation d’énergie totale est due à ces réveils. Il a été calculé que chez certaines espèces un jour de réveil représente l’équivalent de dix jours d’hibernation. Pour ainsi dire c’est énorme, un animal de grosse taille ne pourrait pas accumuler autant de réserve. C’est d’ailleurs pour ça que la marmotte est la plus grosse des espèces hibernantes.

Perspectives humaines

"L'hibernation humaine"

Les cuves d'hibernation dans le film Aliens, le retour de 1986.

L’acidose respiratoire se trouve être un trouble de la régulation du pH sanguin (<7,38). Cela est dû au fait que la concentration en CO2 augmente dans le sang produisant ainsi une réaction chimique. Cela entraîne une baisse du pH sanguin. Cette acidose respiratoire de l’hibernation se trouve être en fait une caractéristique ancestrale. En effet dans tous les groupes dans lesquels se sont développés la respiration aérienne on observe ce phénomène. La question que peut donc se poser l’homme est s'il a gardé ces traits là. Si oui, cela pourrait servir à passer des temps difficiles. Des enfants et une poignée d'adulte auraient déjà chutés dans des lacs ou des étangs gelés. Ils auraient alors chacun survécu, dans un état d'hypothermie, puis succombé à un arrêt cardiaque. La seule explication plausible serait l’activation puissante d’un système de dépression métabolique. Celui ci permettant de survivre à un arrêt de la circulation sanguine. On pourrait peut être tirer de cela des bénéfices. Par exemple en ce moment, la NASA propose un travail qui consiste à rester 40 jours dans un lit afin de réaliser des expériences qui sont sans doute tirées ou inspirées de l’hibernation. Qui sait ? Nous aussi un jour, peut être, nous seront capable d’hiberner de manière artificielle.

Petite parenthèse sur Alzheimer

Une découverte récente nous informe que certains neurones de la marmotte se comporte comme des neurones de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. La seule différence est que chez les marmottes, ainsi que chez toutes autres espèce hibernantes, les effets produits sur ces neurones sont réversibles. Avec ces informations il sera peut-être possible de soigner de nombreux malades.